os escenarios de riesgo climático en Venezuela han hecho del 2025 un año fatídico para muchas personas en distintas regiones. A finales de junio, el país se conmocionó con la emergencia en Los Andes ante la crecida de los ríos Chama, Motatán y Santo Domingo; los llanos occidentales se vieron afectados en su piedemonte a finales de junio, específicamente en Barinas y Portuguesa. Y ahora desde julio son los centros poblados de los llanos bajos centro-occidentales y de buena parte de la Orinoquía los que están empezando a sentir los embates de este nuevo capítulo de la crisis climática.

El último reporte hidrológico de Protección Civil al cierre de edición de este texto, mostraba cifras muy preocupantes respecto a los niveles del Orinoco. El 31 de julio, el río padre alcanzó cotas (valores altitudinales) de 53,5 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, y de 35,25 en Caicara del Orinoco, estado Bolívar. El nivel de alerta roja, indicador de desbordamiento, fue superado y se siguen reportando inundaciones en los sectores ribereños de ambas ciudades.

En Ciudad Bolívar, el 30 de julio la cota de agua alcanzó los 17,38 m.s.n.m, lo cual puso en alerta a los habitantes de la capital del estado Bolívar, pues el cuadro se proyecta aún más grave que en 2018, cuando el Orinoco registró el máximo nivel de desbordamiento del último medio siglo. En esa oportunidad, el Orinoco superó el umbral de alerta roja llegando a los 18,34 m.s.n.m el 17 y 18 de agosto, superando su máximo histórico. La consecuencia fue un saldo de más de 6.000 personas afectadas.

El último reporte gubernamental es de 700 familias afectadas, lo que representa aproximadamente a 2.500 personas en los municipios Atures, Autana y Atabapo de Amazonas y en la población de El Burro, Bolívar, que son atendidos por el gobierno de Amazonas.

Freddy Tineo es habitante del sector Campo Rojo, en San Félix (Ciudad Guayana). Tiene más de sesenta años viviendo en este lugar del estado Bolívar y recuerda distintos episodios en los que el río Caroní, principal afluente del Orinoco, aumentó su nivel de forma significativa, poniendo en situación de riesgo a su comunidad.

“Las tres veces que el río nos la puso más difícil fue en 1976, 1994 y 2018. El agua se metió a las casas y tuvimos que irnos para evitar grandes pérdidas”, le dice Tineo a El Estímulo.

Tanto Tineo como otros habitantes de Campo Rojo se mantienen en alerta permanente cuando empieza la temporada de lluvias. Tienen muy poco margen de maniobra de cara a posibles inundaciones.

Una residente del sector que prefirió preservar su identidad, agrega: “Desde que empezaron las lluvias, el río ha subido un poquito cada día. Hace dos años creció y nos llegó al porche. Cuando eso ocurre tengo que estar pendiente de las culebras y de las arañas, porque se meten a la casa buscando lugares secos y es un peligro para todos, especialmente para mi hijo pequeño”.

En la localidad no hay torrenteras ni barreras fluviales que impidan el paso del agua cuando el río crece; lo único que mitiga posibles desbordamientos es la acción de los aliviaderos y la apertura de compuertas en el sistema de represas del Caroní, que incluye a Macagua y Caruachi. Sin embargo, los habitantes de Campo Rojo todavía no han sido notificados por ninguna institución sobre nuevas acciones en el sistema de represas.

Para este reportaje se intentó acceder al sector Acapulco, en Ciudad Guayana, justo frente a la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco. Allí también hay comunidades cercanas al lecho de ambos ríos afectadas por las inundaciones. Sin embargo, el camino de tierra para acceder al lugar estaba anegado, imposibilitando el paso y evidenciando el cuadro complejo que enfrentan estas comunidades.

La Amazonía en vilo

Aunque hasta la fecha la cota del Orinoco en Puerto Ayacucho se mantiene por debajo de su crecida histórica, registrada el 11 de agosto del 2018 con una medida de 54,28 m.s.n.m, la capital del estado Amazonas ha sido una de las ciudades orinoquenses más afectadas por la temporada de lluvias.

Sectores como Barrio Táchira y Barrio Miranda, Calle Bermúdez y Barrio Humboldt, una parte de Malavé Villalba, Las Guacharacas y Valle Lindo son algunos de los más afectados.

Simeón Rojas es miembro activo de la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana y ha mantenido una cobertura ininterrumpida en Puerto Ayacucho desde que el Orinoco empezó a aumentar su cota y a provocar inundaciones.

“Según el último reporte que conocí, el nivel del río estaba 79 centímetros por debajo del registro histórico de desbordamiento. Para 2018, el malecón del muelle de Puerto Ayacucho se inundó, este año eso aún no ha ocurrido, pero hay muchas similitudes con ese último antecedente”, le dice Rojas a El Estímulo.

El periodista explica que, pese al impacto que tuvo la inundación del 2018, la gestión de riesgos en las zonas más vulnerables ha sido discreta. Buena parte del área natural de crecida del Orinoco sigue estando ocupada y tampoco se ha incorporado infraestructura para contener el agua en época de lluvia.

La principal conexión entre la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, y el resto del país es el paso en chalana habilitado entre Puerto Páez (estado Apure) y El Burro (estado Bolívar) a través del Orinoco. El 5 de julio el río ascendió hasta inundar ambas riberas, dejando una persona fallecida.

Pese a las inundaciones de Puerto Páez y El Burro, las chalanas siguieron operando, sin embargo, Puerto Ayacucho está casi totalmente incomunicada debido a las inundaciones en otras zonas cercanas a este nodo comunicacional con el centro y el occidente. Sobre ello, Simeón Rojas comenta:

“La interrupción de las principales vías terrestres que conectan a Puerto Ayacucho con el resto del país está ocurriendo en las zonas de los llanos bajos inundables de Apure y Guárico. Esa vía nacional es vital para nosotros, pues más del 90% de los suministros llegan por ahí. En estos momentos, la única ruta activa para llegar a Puerto Ayacucho es la del estado Bolívar, lo cual aumenta los kilómetros y el tiempo en carretera, intensificando el aislamiento”.

Sabanas de agua

El río Orinoco suele asociarse con la Amazonía y la Guayana venezolana, sin embargo, los llanos colombo-venezolanos son surcados por una inmensa red de drenajes serpenteantes que alimentan su caudal. Esto convierte a los ambientes llaneros en parte importante de la dinámica orinoquense y los hace susceptibles a los aumentos y disminuciones de caudal que sufre la cuenca en temporada de lluvias.

Algunos expertos denominan a la extensa planicie de sabanas en el sur de los estados Apure y Guárico como los llanos bajos inundables, debido a que son la subregión llanera con menos altitud y menos relieve. Durante el mes de julio de 2025, las lluvias también han golpeado a esta porción de la Orinoquía venezolana.

Según fuentes oficiales, hasta la fecha hay más de 9.000 familias afectadas en Guárico; y la Troncal 2, carretera que conecta a esta región con Amazonas y, a su vez, con la región central del país, está incomunicada debido a las inundaciones.

Para entender la dinámica de la red fluvial en los llanos bajos, El Estímulo conversó con el geógrafo de la Universidad de Los Andes (ULA), Kuay Rodríguez, quien también es magíster en Gestión de Riesgos Socionaturales e investigador del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la ULA.

“A diferencia de los ríos andinos, el desbordamiento de los afluentes llaneros es progresivo y no súbito, creando inundaciones extensas y de larga duración. Se reactivan cauces viejos y se forma lo que algunos hemos denominado ‘sabanas de agua’. El impacto de este tipo de inundaciones es más prolongado y gradual, viéndose afectadas, principalmente, grandes extensiones de tierras agrícolas y ganaderas”, explica Rodríguez.

Poco antes de las inundaciones en la Orinoquía venezolana, las cuales abarcan a la Guayana, la Amazonía y los llanos, los Andes también enfrentaron la fuerza del agua. Sin embargo, la naturaleza de ambos eventos es completamente distinta dadas las marcadas diferencias geomorfológicas.

“Ambos eventos son peligrosos de distintas maneras”, apunta Rodríguez: “Las crecidas en los Andes son muy rápidas y violentas, por lo que el tiempo del que se dispone para reaccionar es muy corto. Las inundaciones llaneras son más lentas, sin embargo, más prolongadas y, contrario a las crecidas de alta montaña en las que el agua escurre rápidamente debido a la pendiente, en este tipo de eventos se dificulta el flujo hídrico y se facilita su acumulación y estancamiento”.

Además de las afectaciones a la vialidad, a los espacios residenciales y a las unidades de producción, el impacto que se cierne sobre la población en lugares como Camaguán (Guárico) o San Juan de Payara (Apure) cuando se activa la sabana de agua, también se asocia con la proliferación de enfermedades por vectores (dengue, chikungunya, zika) debido al agua acumulada, a la humedad y a las altas temperaturas. Es por ello que la planificación ambiental, la ordenación del territorio y la gestión de riesgos, al igual que en las regiones de alta montaña, deben considerar a los grandes volúmenes de agua como un aspecto medular que determina las amenazas.

Las lluvias, otra vez

Al igual que las crecidas de los ríos del páramo merideño, el diagnóstico de este evento tiene como factor detonante a las intensas lluvias registradas durante las semanas previas al desbordamiento de los ríos Apure y Portuguesa, así como del propio río Orinoco.

La temporada de lluvias en Venezuela está definida, principalmente, por los centros de baja presión atmosférica (ondas, depresiones, tormentas tropicales y huracanes) provenientes del Atlántico Este, con ruta hacia el mar Caribe y el golfo de México.

La mayoría de ellas se movilizan por la ventana caribeña y no tocan la plataforma continental, pero algunas sí lo hacen.

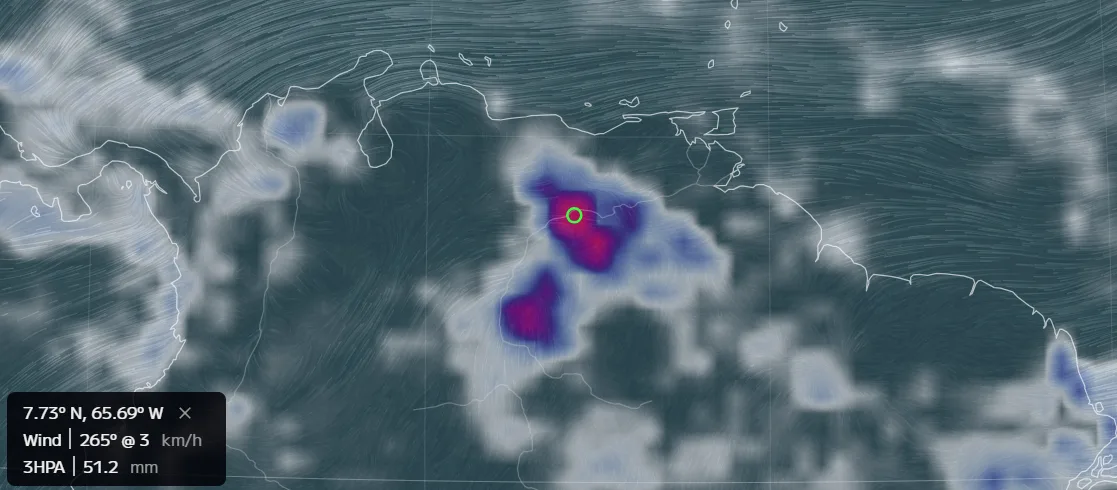

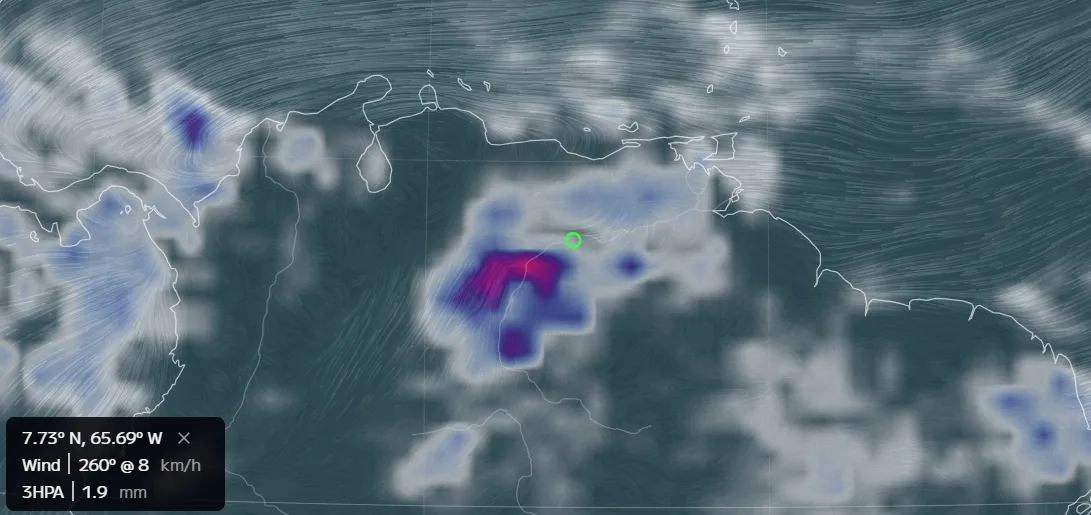

Tal es el caso de la onda tropical número 20, que se adentró hacia la Guayana venezolana y precipitó en toda la cuenca orinoquense entre el 26 y 27 de julio. Pero el factor principal que le imprime intensidad a las lluvias en el sur de Venezuela es el sistema meteorológico de calibre planetario conocido como Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT); una masa nubosa y cargada de agua que fluctúa permanentemente entre los trópicos, con especial ahínco en la faja ecuatorial, es decir, en las latitudes cercanas a los 0°. Las regiones venezolanas más cercanas a la faja ecuatorial son la Amazonía, la Guayana y las sabanas de agua.

El ingeniero hidrometeorológico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Joaquín Cano, considera que las causas de este evento responden a una combinación entre la acción de las ondas tropicales del este y algunos frentes nubosos provenientes de la ZCIT que ascendieron hasta la cuenca del Orinoco.

“La baja presión asociada a la ZCIT está provocando un efecto tipo vaguada estacionaria que está inestabilizando una extensa franja latitudinal relativamente cercana al ecuador. Esa franja se expande en un eje horizontal desde Zulia hasta Bolívar, intensificándose en los Andes, Apure y Guárico”, explica Cano.

La acción de la ZCIT tuvo su pico más intenso de julio el día 4 de ese mes, cuando uno de sus frentes ascendió hasta la cuenca media del Orinoco y permaneció por varias horas entre Caicara del Orinoco y Puerto Carreño (Colombia). Esto no solo significó una inyección hídrica para el caudal de toda la hoya, sino que saturó los suelos y desbordó los sistemas lagunares y de humedales en toda la región.

Para Cano, las ondas tropicales provenientes del Atlántico alimentaron este sistema de baja presión atmosférica originado en la ZCIT, y se propició el escenario para las inundaciones. Considera, además, que la influencia orográfica [el relieve] no es tan relevante en este caso, pues se trata de un fenómeno sinóptico de escala continental y no de lluvias locales.

La ordenación del territorio como respuesta

Aunque los Andes y la Orinoquía guardan entre sí diferencias ecológicas, paisajísticas, climáticas y culturales muy marcadas, comparten un rasgo en común: son vulnerables ante ciertas amenazas ambientales.

La lluvia no afecta de la misma forma a Apartaderos y Niquitao que a Ciudad Bolívar y San Fernando, pero es un hecho que en todas ellas hace falta mucha educación ambiental y la conformación de sistemas de alerta temprana ante las emergencias climáticas. Especialmente en un contexto donde las instituciones han perdido capacidad preventiva y de respuesta operativa.

En tal sentido, es la ordenación del territorio y la planificación ambiental la respuesta a las múltiples interrogantes sobre las formas de evitar y controlar el desarrollo agresivo de los eventos climáticos extremos que ponen en jaque a la población, especialmente a los sectores más desfavorecidos.

Kuay Rodríguez considera que las medidas más urgentes deben estar enfocadas a contrarrestar las amenazas a partir de la educación ambiental y del estímulo a la percepción del riesgo existente en estas regiones, pues este tipo de inundaciones son estacionarias y siempre van a ocurrir.

Simeón Rojas, por su parte, entiende que el carácter de inestabilidad social y la recurrencia que ha adquirido esta situación, le da cabida al término “desplazados climáticos” para referirse a buena parte de la población que la sufre en períodos cada vez más cortos. Y ahí hay tareas pendientes.

Reybert Carrillo EL ESTIMULO